Il Carnevale è forse la festa più colorata e divertente festeggiata in tutto il mondo, una tradizione che unisce culture diverse attraverso il gioco, la satira, e il travestimento. Che si pensi all’eleganza delle maschere veneziane, ai carri allegorici o ai colori di Rio, c’è una cosa che li accomuna: le sue origini millenarie, fatte di riti pagani e civiltà antiche.

Una costante che troviamo in numerose popolazioni del passato come Babilonesi, Ittiti, Fenici e Egiziani, è il rito di passaggio, un festeggiamento in onore di una o più divinità per celebrare la fine di un percorso e la rinascita. Il carnevale nasce proprio da questi riti di passaggio.

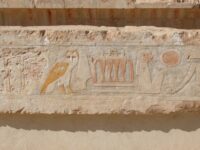

HATHOR, DEA EGIZIA DELL’AMORE

Le prime tracce di celebrazioni che possiamo associare al carnevale si trovano nell’Antico Egitto durante il mese di “Hathor”, dea dell’amore, della bellezza, della musica, della danza, della fertilità e della maternità. Era una delle divinità più popolari e venerate nel paese. I suoi festeggiamenti erano un’opportunità per esprimere gratitudine, celebrare la vita e invocare le sue benedizioni.

Hathor era associata alla musica e alla danza ed entrambi questi elementi erano centrali nei festeggiamenti in suo onore. I templi dedicati alla dea erano noti per le esibizioni di danze e canti che si svolgevano regolarmente, specialmente durante i riti. Gli strumenti musicali, in particolare il liuto e il sistro (uno strumento a percussione), erano usati per creare un’atmosfera sacra e coinvolgente. La danza, in particolare, era considerata un atto di adorazione che permetteva di connettersi con la divinità.

Le offerte erano una parte fondamentale dei festeggiamenti. Cibi, bevande e altri doni venivano presentati nel tempio come segno di devozione. L’offerta di bevande come il vino, spesso miscelato con latte, era particolarmente simbolica, in quanto rappresentava la benedizione di Hathor. Come dea della fertilità e della maternità, non mancavano offerte rituali simboliche, come frutta, fiori e incenso.

Hathor era anche associata al mito di Osiride e Iside, in particolare nei suoi aspetti di rinascita e fertilità. Durante le celebrazioni venivano rievocati anche i miti della morte e resurrezione di Osiride, poiché Hathor era vista come una delle divinità che partecipava alla sua risurrezione. Questi miti erano spesso rappresentati attraverso scenografie, balli e drammi sacri durante i festival. I partecipanti indossavano maschere e costumi per rendere omaggio alla divinità e per vivere momenti di spensieratezza e trasgressione. Questa è forse una delle fonti più antiche di travestimento carnevalesco.

DIONISO E LA CELEBRAZIONE DEL VINO

Spostiamoci avanti di qualche secolo, lasciamo l’Egitto e approdiamo nel cuore della civiltà greca, dove una delle celebrazioni più amate era quella riservata a Dionisio, il dio del vino, della fertilità, del teatro e della liberazione. Queste si svolgevano principalmente attraverso il Dionisia, uno dei riti più celebri, quelli che i romani chiamavano “baccanali”.

La celebrazione prevedeva rituali, musica, danza, vino e drammaturgia. Un aspetto distintivo di questi festeggiamenti era l’uso delle maschere che aveva un significato profondo, sia sul piano religioso che culturale, e giocava un ruolo fondamentale nelle cerimonie.

I festeggiamenti in onore di Dionisio si avevano luogo in due principali occasioni annuali: il Dionisia Rurale (o Lesser Dionysia) e il Dionisia Urbana (o Great Dionysia).

Il Dionisia Rurale, che si svolgeva in inverno (a dicembre o gennaio), aveva una forte componente popolare e rurale, ed era celebrato soprattutto nelle campagne. Era un’occasione per festeggiare il dio della fertilità e del vino e per invocare la sua benedizione sulla terra e sui raccolti. La festa prevedeva cortei e danze, ma soprattutto l’uso di maschere per creare una connessione simbolica con il dio e con il mondo animale, che Dionisio incarnava in parte attraverso i suoi seguaci, i satiri.

Il Dionisia Urbano, che si celebrava in primavera (intorno a marzo o aprile), era il festival più importante per Atene e traeva la sua rilevanza anche dal fatto che non solo era una festa religiosa, ma anche una celebrazione culturale, in particolare legata al teatro. Durante questo festival, le maschere giocavano un ruolo fondamentale nelle rappresentazioni teatrali. Infatti il teatro greco, che affondava le sue radici proprio nei rituali dionisiaci, era caratterizzato dall’uso delle maschere, che non solo servivano per identificare i personaggi ma avevano anche una funzione simbolica.

Le maschere teatrali avevano anche una forte valenza simbolica; erano strumenti di metamorfosi e di accesso a una dimensione più alta o mistica. In effetti l’attore, indossando la maschera, non solo rappresentava un personaggio, ma diventava, in qualche modo, il personaggio stesso, connettendosi direttamente con la divinità e con l’universo del mito. La maschera, quindi, non era solo un oggetto teatrale ma un elemento di trasformazione spirituale.

Nel contesto del culto di Dionisio, le maschere di satiri (creature metà umane e metà capre) e di baccanti (seguaci femminili di Dionisio, anche chiamate Menadi) erano usate per rappresentare la dimensione selvaggia e irrazionale del dio. I satiri, che erano mezzi uomini e mezzi animali, rappresentavano la parte più primitiva e animalesca della natura umana, simboleggiando il desiderio incontrollato, la lussuria, il caos e la fertilità. Le maschere di satiri erano spesso caratterizzate da orecchie lunghe, corna, barbe selvagge e bocche spalancate, riflettendo in tal modo la natura animalesca e istintiva dei seguaci di Dionisio.

Le maschere delle baccanti, d’altro canto, rappresentavano la forza divina femminile e la potenza trasformativa del vino e della danza. Queste maschere esprimevano una bellezza esuberante, ma anche una potenza incontrollabile, associata all’energia primordiale della natura. Le baccanti danzavano frenetiche, entrando in uno stato di estasi attraverso l’uso del vino e la musica, incarnando così l’aspetto più selvaggio e liberatorio del culto di Dionisio.

SATURNO E IL PASSAGGIO AL NUOVO ANNO NELL’ANTICA ROMA

Nella cultura romana una delle feste legate alla celebrazione di passaggio era quella dei Saturnali, dedicata a Saturno, dio dell’agricoltura, del raccolto e della prosperità. Celebrati tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, sancivano il passaggio tra la fine del vecchio anno e l’inizio di quello nuovo, e rappresentavano la fine del periodo invernale in favore dell’inizio di un nuovo e abbondante raccolto.

I Saturnali erano quindi originariamente una festività agricola, il simbolo di un ritorno alla natura, alla fertilità e all’abbondanza. Con il tempo, la festa si trasformò in un grande evento di svago, in cui la rigidità della vita quotidiana veniva messa da parte in favore di un periodo di gioco e di ribaltamento delle convenzioni sociali. Nel mito romano Saturno era stato un re giusto e benevolo e, durante i Saturnali, i romani celebravano una sorta di età dell’oro, un tempo in cui non c’erano discriminazioni sociali e ogni persona, indipendentemente dal suo rango, poteva godere di un periodo di uguaglianza.

L’uso delle maschere nei Saturnali era un elemento simbolico e pratico che permetteva di esprimere la natura liberatoria del festival. Durante i Saturnali maschere e travestimenti venivano utilizzati non solo per creare un’atmosfera di festa, ma anche per annullare le differenze sociali e per consentire a chiunque di partecipare alla celebrazione in modo anonimo, liberandosi dalla propria identità abituale. Oltre all’anonimato i saturnali introducono anche il concetto di travestimento, non solo in ambito teatrale come nel mondo greco, ma puramente di svago e goliardia. Una delle caratteristiche più distintive dei Saturnali era l’inversione dei ruoli sociali. Durante i festeggiamenti i signori e i servi scambiavano i ruoli; i padroni servivano i loro schiavi e i servi, per un periodo di tempo, potevano comportarsi come se fossero liberi. Le maschere e le rappresentazioni teatrali giocavano un ruolo importante in questo processo di trasgressione sociale.

Liberi e schiavi, uomini e donne, ricchi e poveri, potevano mescolarsi indistintamente. Le maschere, in questo contesto, permettevano di cancellare l’individualità e la classe sociale. Le persone potevano mascherarsi da figure mitologiche, divinità, o anche da personaggi del folklore popolare, e indossare costumi che enfatizzavano il rovesciamento delle norme sociali. In questo periodo, le leggi e le rigide distinzioni di status sociale venivano “messe da parte”, favorendo un’atmosfera di democrazia temporanea.

CRISTIANITA’ E PENITENZA

Con l’affermarsi del Cristianesimo molti riti pagani vennero inglobati nella tradizione e nei festeggiamenti cristiani e, se i saturnali vennero convertiti trasformando il solstizio d’inverno con la festività natalizia, nel periodo antecedente alla quaresima nacque il concetto moderno di carnevale. Una festa, un modo per svagarsi, festeggiare e poter soddisfare il palato prima di un lungo periodo di carestia, preghiera e astinenza che anticipava la pasqua.

Nel 1400 questa nuova festa venne regolarizzata e organizzata anche dalle autorità. In quei giorni che andavano dal giovedì al martedì prima dell’inizio della quaresima, la città si affollava di spettacoli, carri e carrozze e, naturalmente, centinaia di maschere, danze grottesche e canti zeppi di doppi sensi. Con il benestare della famiglia Medici, tra il 1400 e il 1500, a Firenze cominciarono a sfilare sfarzosi carri accompagnati da canti che esaltavano i piaceri della carne.

Il carnevale medievale di Roma era caratterizzato da spettacoli e corse dei barberi, i cavalli senza fantino.

Nel 1296 nacque anche uno dei simboli più eleganti e sontuosi del carnevale. E’ di quell’anno infatti il primo documento ufficiale che autorizzava i festeggiamenti di Venezia; permetteva di vagare per la città in maschera, celando l’identità, e di liberare gli istinti sopiti dalla moralità cristiana.

La libertà negli eccessi includeva anche il cibo; era il “tempo grasso”, scandito dalla carne di maiale che veniva ucciso in questo periodo, una sorta di sacrificio per i giorni della trasgressione. Poi ci sarebbe stato il digiuno quaresimale e il ritorno dell’abbondanza durante la Pasqua.

Il termine carnevale potrebbe venire proprio dal latino carni vale, carne addio, carnes levare, togliere la carne, “togliere la carne” e fa riferimento al banchetto che si teneva il martedì grasso, anche se potrebbe invece derivare da “carro navale”, in riferimento ai carri a forma di barca che sfilano nelle strade.

A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE

Una delle frasi più celebri legate a questa festa è “a carnevale ogni scherzo vale!”, ma perché questa frase è cosi popolare? Da dove viene?

Questa frase non nasce da un episodio specifico documentabile, veniva utilizzata già all’epoca dei Saturnali romani quando i giorni di festeggiamento venivano associati a concessioni, baldoria, sovvertimento delle regole sociali e soprattutto dissolutezza. In questo contesto grottesco nascevano scherzi e scherni, satire e parodie rivolte ai ceti più abbienti, manifestazioni che normalmente sarebbero state punite e che in quei giorni erano non solo tollerate, ma anche appezzate e incentivate.

Oggi il Carnevale ha perso molte delle sue connotazioni, ma ha mantenuto il suo spirito di festa, travestimento e ribellione. È un evento che affonda le sue radici nell’antichità, ma che continua a evolversi, adattandosi alle nuove culture e alle esigenze sociali. Le sue origini pagane e cristiane si mescolano in una festa che celebra la libertà, la satira, la trasgressione e l’arte del travestimento.

Dai festeggiamenti dell’Antico Egitto ai Saturnali romani fino ai moderni Carnevali che infiammano le strade di tutto il mondo, il Carnevale resta un momento di libertà e di unione tra le persone.

Guarda il reel